日本では、40歳以上の女性を対象に、2年に1度の乳がん検診が対策型(市区町村で行う)検診として推奨されています。対象年齢であればマンモグラフィを用いた乳がん検診を無料、または数千円程度で受けられます(人間ドックや職域検診への公費助成はありません)。

現在、乳がん検診を受診する人は対象年齢の47%(2022年)と半数に満たず*1、早期発見のためにも積極的な受診が望まれます。

この検査で「精密検査が必要(要精査)」と診断されても、実際は乳がんがない「偽陽性」である場合もあります。大切なのはそれが本当に乳がんであるかどうかを確認することです。要精査の場合は、あまり心配しすぎず、早めに診断のための検査(2)を受けましょう。

乳がんの基礎知識〜症状と治療〜

乳がんは乳腺の組織にできる悪性腫瘍(がん)です。女性では9人に1人、年に約10万人がかかり(2021年)、女性にとって最も多いがんです。*1適切な治療を受ければ高い確率で完治が見込めます。普段から乳房の状態にいつもと変わったことがないか意識し、定期的に乳がん検診を受けて早期発見に努めましょう。

目次

1.乳がんとは

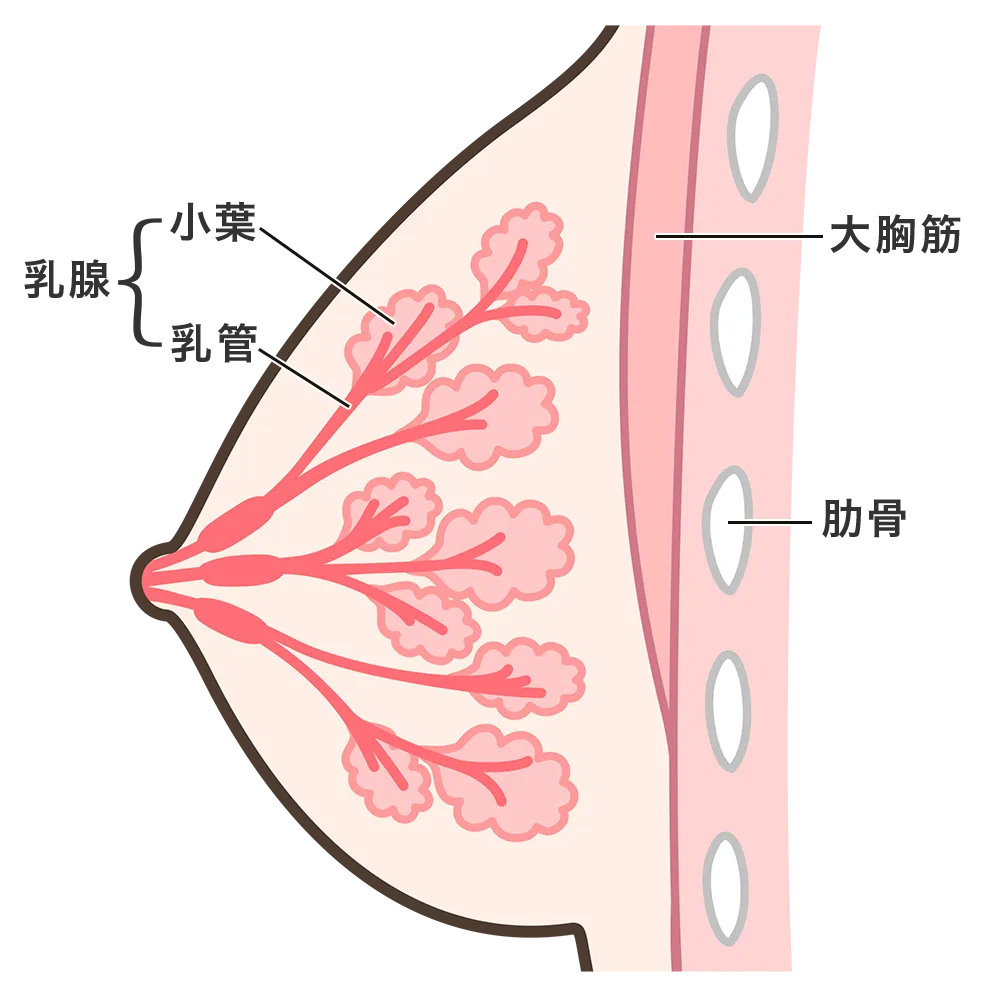

がんができる部位

乳がんは乳腺の組織にできる悪性腫瘍(がん)です。乳腺が枝分かれした乳腺葉内にある乳管や小葉と呼ばれる組織から発生します。

乳管や小葉のそばには血管やリンパ管が通っています。がん細胞はそれらに入り込むことがあり、進行すると血液やリンパの流れに乗って転移することがあります。乳房からのリンパ管の多くは、わきの下にある腋窩リンパ節へ集まります。

乳がんの種類

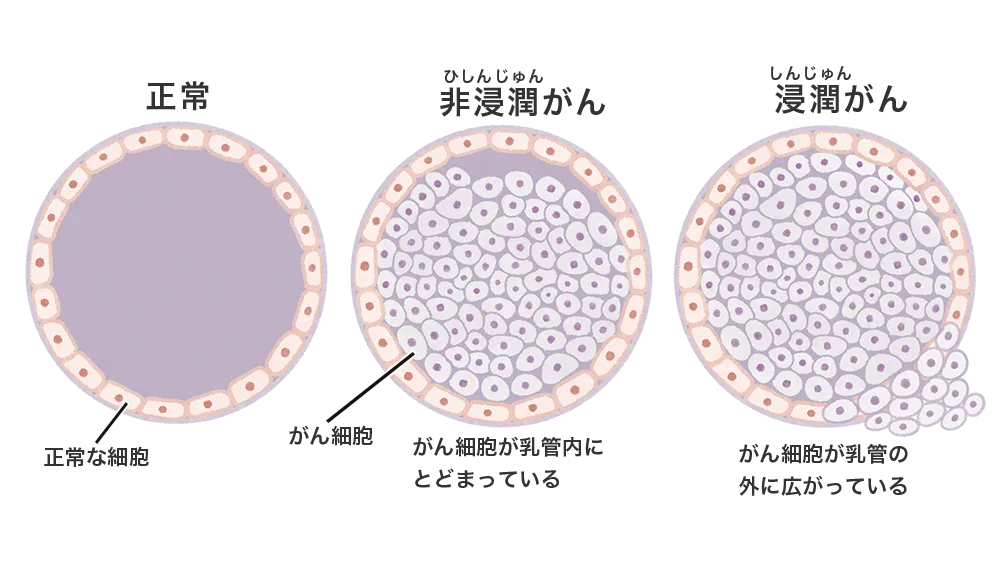

組織生検や手術で切除した検体を顕微鏡で調べる病理検査では、がん細胞の形や種類がわかります。これらによる分類を『組織型』といいます。

乳がんでは、がん細胞が乳管や小葉内にとどまっている場合は「非浸潤(ひしんじゅん)がん」、乳管や小葉の外に拡がっている場合は「浸潤がん」と呼ばれます。浸潤がんが乳がんの80%以上を占めています。*2

最も多いのは浸潤性乳管がん(IDC)で、特殊なものとしては浸潤性小葉がん、粘液がん、管状がん、化生がん、浸潤性微小乳頭がん,腺様囊胞がんなどがあり、それぞれのタイプに合った治療がおこなわれます。

乳がんのタイプ

病理検査の結果によって乳がんの性質を分類するのに、「サブタイプ」分類が用いられています。これまでの研究からサブタイプごとに効果的な治療が明らかになっています。ただし、実際の治療方針はこれだけでなく、乳がんのステージなどさまざまな情報をもとに決められます。

【サブタイプ分類】

| サブタイプ | 特徴 |

|---|---|

| ルミナルA | ホルモン療法単独での効果が期待できます |

| ルミナルB | ホルモン療法+抗がん剤(化学療法)が勧められます |

| HER2(ハーツー) | 再発・転移のリスクが高いものの、効果のある治療薬(分子標的薬の「抗HER2薬」)が数多く登場しています |

| トリプルネガティブ | ホルモン療法や抗HER2薬が効きにくく、主に抗がん剤での治療が勧められます |

【病理検査からわかる情報】

がんのサブタイプは以下の情報などから決められています。

■グレード: がん細胞の形からわかる悪性度のことです。よく「がんの顔つき」と呼ばれます。悪性度の低い順にグレード1,2,3まであります。

■ホルモン受容体陽性がん:

乳がんの細胞にエストロゲン受容体(ER)とプロゲステロン受容体(PgR)のどちらかがあれば,「ホルモン受容体陽性乳がん」といい、ホルモン療法の効果が高いと考えられます。乳がんの70~80%*2がこのタイプです。

■HER2(ハーツー)陽性乳がん:

がん細胞の表面に、細胞増殖とのかかわりがあるHER2タンパクが過剰にみられるタイプです。

■Ki67陽性乳がん:

Ki67はがん細胞の増殖の程度を表す指標です。Ki67陽性の細胞の割合が多いと、増殖する勢いが強く、悪性度が高いと判断されます。

男性乳がん

男性も年間約700人が乳がんと診断されています。乳がん全体の1%未満です(2021年)。*1女性と同様乳管から発生することが多く、治療方法も女性と同様です。

5. 乳がんの検査(検診・精密検査・治療)

2.乳がんができるしくみ

月経、出産歴との関係

乳がんは女性ホルモンであるエストロゲンとのかかわりが深いがんであることがわかっています。

初潮が早い方や閉経年齢が遅い方、出産経験がない方や授乳経験のない方、初産年齢が高い方はエストロゲンにさらされる期間が長いことが、発症リスクと関係すると考えられています。

一部に遺伝性の乳がんもある

乳がんのほとんどは肥満や喫煙など様々な要因(環境因子)によるものですが、5~10%は遺伝性(遺伝性乳がん卵巣がん)と考えられています。*2遺伝性乳がん卵巣がんの原因として、BRCA1,BRCA2という遺伝子が関わっていることがわかっています。

乳がんと診断され、次のいずれかに当てはまる方はBRCA1,BRCA2遺伝学的検査を保険適用で受けることができます。

①45歳以下で乳がんと診断された方

②60歳以下で、トリプルネガティブ乳がんと診断された方

③2個以上の乳がん(原発性)と診断された方

④血縁者(第3度以内)に乳がん、卵巣がん、膵がんと診断された人が1人以上いる方

⑤男性乳がんと診断された方

乳がんの遺伝について心配な方は、遺伝性がんの相談体制のある医療機関にご相談ください。

3.乳がんの症状

代表的な症状は、乳房のしこり

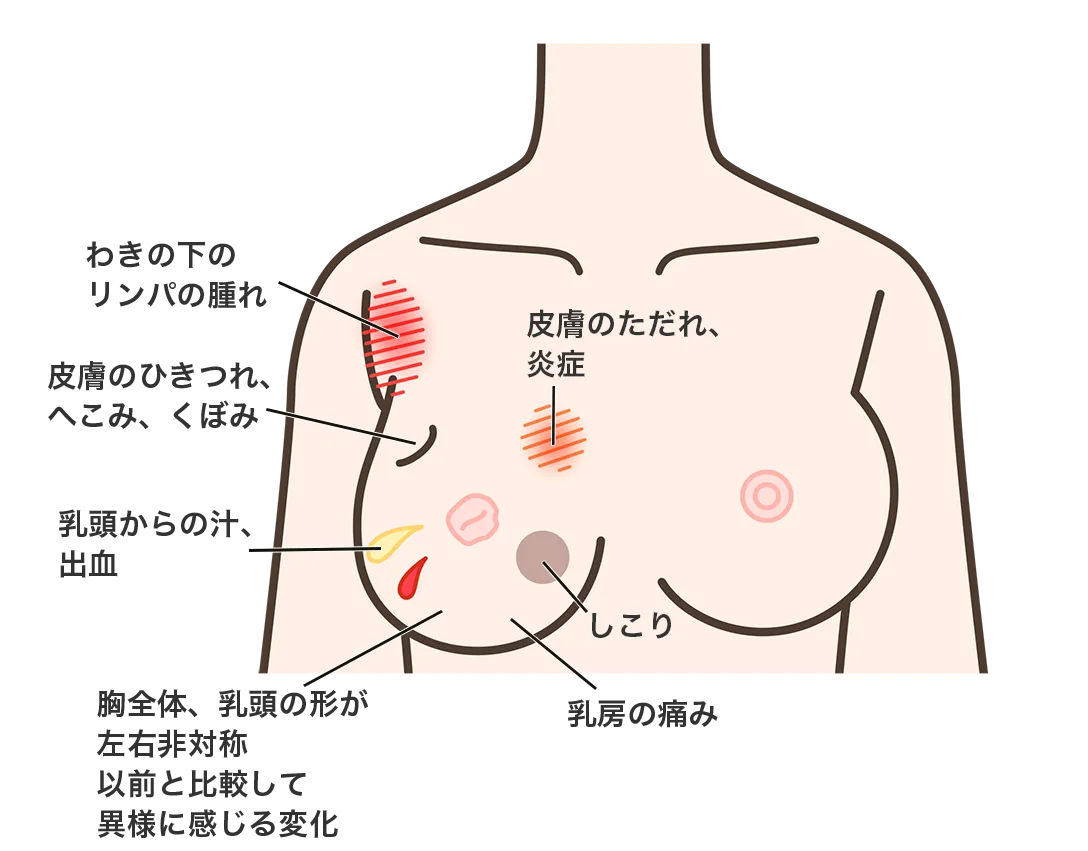

日ごろから乳房に下記のような変化、症状がないか、自分の目と手で確認する習慣(ブレスト・アウェアネス)を身につけましょう。気になる変化があれば放置せず、なるべく早く乳腺外科や乳腺科のある医療機関を受診しましょう。

| しこり | 多くはがんと関係なく、一部の良性腫瘍以外は治療の必要はありませんが、良性・悪性を判断するために専門医の診断を受けましょう。 |

| 乳頭分泌(汁・出血) | 乳頭から液状のものが出る、特に血液が混じっている場合は検査が必要です。がんとは関係ない乳腺症の場合も少なくありませんが、受診を。 |

| 乳頭の湿疹・びらん・ | 乳頭・乳輪の皮膚に湿疹やただれがあり、なかなか改善しない場合は受診しましょう。 |

| 乳房のひきつれやくぼみ | 皮膚や乳頭のへこみや変形など。また、乳房の大きさ、色など左右差がある場合は受診を。 |

| 乳房・わきの下のリンパの腫れや痛み | わきの下のリンパ節が腫れることで乳がんが見つかる場合があります。また、乳房が赤くなって熱をもち、痛みを伴い腫れる『炎症性乳がん』というタイプもあります。 |

良性のしこりの中にも手術が必要なものもあります

乳房によくみられる乳腺炎や乳腺症、乳腺線維腺腫などは、ほとんどががんとは関係のない良性のしこりです。ただし、葉状腫瘍のようになかには悪性に変化するのもあり、手術で摘出する場合もあります。

関連情報

ブレスト・アウェアネスについて(ピンクリボンフェスティバル公式サイト)open_in_new

動画:『乳房を意識する習慣』ブレスト・アウェアネスってなんだろう?【対がんセミナー】open_in_new

4.乳がんのステージ(進行度)

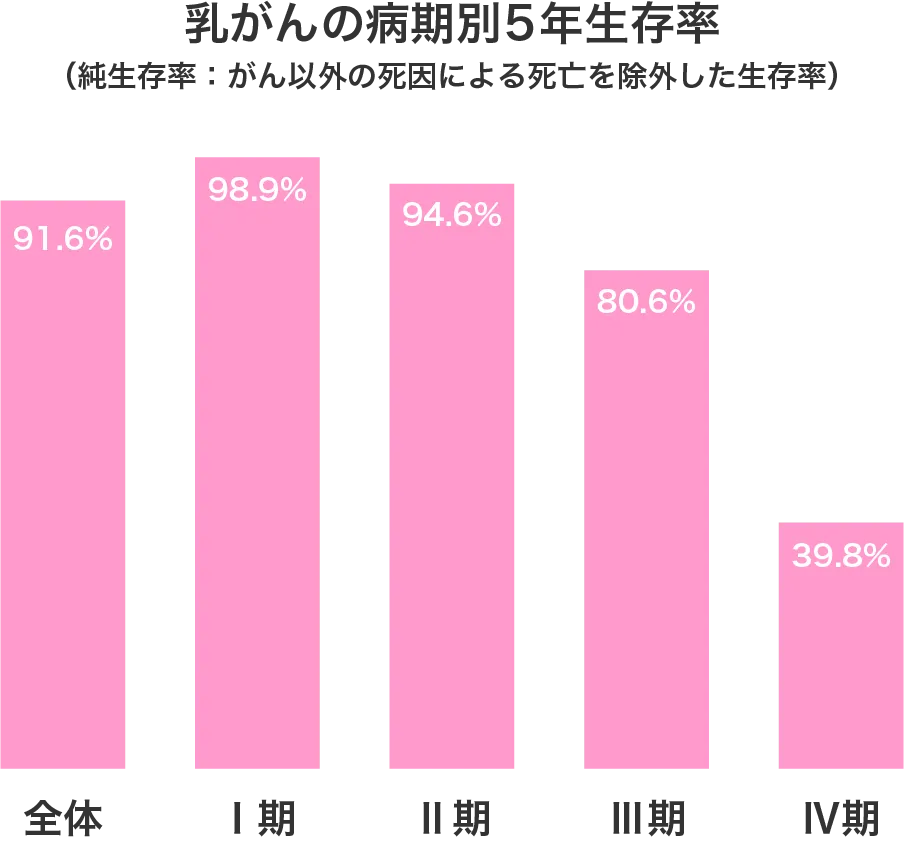

ステージ1、2の生存率は9割以上

がんの進行度を示す「ステージ(病期)」別に見ると、ステージ1~2で発見されれば9割以上に完治が見込めます。特にステージ1は99%とほぼ全て完治が可能です。早期発見のメリットが極めて高いがんと言えます。

国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録全国集計」を元に作成

(2014年―2015年の診断例(女性のみ)が対象)

【乳がんのステージ分類】

| ステージ | がん(しこり)の大きさ | リンパ節転移 | 他の臓器への転移 | |

|---|---|---|---|---|

| ステージ 0 (非浸潤がん) |

触れない程度 | なし | なし | |

| ステージ 1 | 1 A | 2cm以下 | なし | なし |

| 1 B | 腋窩リンパ節にごくわずかな 転移がある |

なし | ||

| ステージ 2 | 2 A | 2~5cm | なし | なし |

| 2cm以下 | 腋窩リンパ節に転移している | なし | ||

| 2 B | 5cmを超える | なし | なし | |

| 2~5cm | 腋窩リンパ節に転移している | なし | ||

| ステージ 3 | 3 A | 5cmを超える | 腋窩リンパ節か内胸リンパ節 に転移している |

なし |

| 5cm以下 | 腋窩リンパ節転移が周辺の組 織に固定しているか、内胸リ ンパ節に転移している |

なし | ||

| 3 B (局所進行 性乳がん) |

大きさに関係なく、しこりが 胸壁に固定していたり、皮膚 にむくみや潰瘍、こぶが見ら れる |

なし、 または腋窩リンパ節か内胸リ ンパ節に転移している |

なし | |

| しこりのない炎症性乳がん | なし、 または腋窩リンパ節か内胸リ ンパ節に転移している |

なし | 3 C (局所進行 性乳がん) |

大きさは問わない | 腋窩リンパ節か鎖骨上のリン パ節に転移しているまたは腋 窩リンパ節と内胸リンパ節の いずれにも転移している |

なし |

| ステージ 4 | 状況は問われない | あり | ||

臨床・病理 乳癌取扱い規約 第19版,金原出版,2025より作成

5.乳がんの検査(検診・精密検査・治療)

(1) 乳がんを見つけるための検査(乳がん検診)

(2) 乳がんかどうかを診断するための精密検査

しこりなどの自覚症状や、検診でのマンモグラフィから乳がんが疑われる場合に、がんかどうかを確定するためにおこなう検査です。検査方法にはマンモグラフィのほか以下のようなものがあり、状況に応じて選択されます。

これらの検査でがんではないとわかっても、引き続き乳がん検診(1)を受けるようにしましょう。

■超音波検査(エコー検査):乳房に超音波を当てる、痛みを伴わない画像診断です。マンモグラフィでは不鮮明な場合も、しこりが良性か悪性かを推測することができます。

■細胞診または針生検:画像診断で良性・悪性がわからない場合やがんが疑われる場合には、乳房に針を刺して細胞や組織を採取する検査がおこなわれます。

(3) 乳がんと診断された後、治療方針を決めるための検査

■MRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像法):強力な磁石と電波を使って、がんと周囲の臓器との位置関係や転移の状況を調べる検査です。主に乳がんと判明した場合に、がんの広がりを確認するためにおこなわれますが、診断のために用いられることもあります。

■CT(コンピューター断層撮影)検査:X線を用いて、乳房をさまざまな方向から輪切りにした画像を撮影します。乳房内でのがんの広がりや、リンパ節や他の臓器への転移などを確認することができます。

※必要に応じて(2)の段階でおこなわれることもあります。

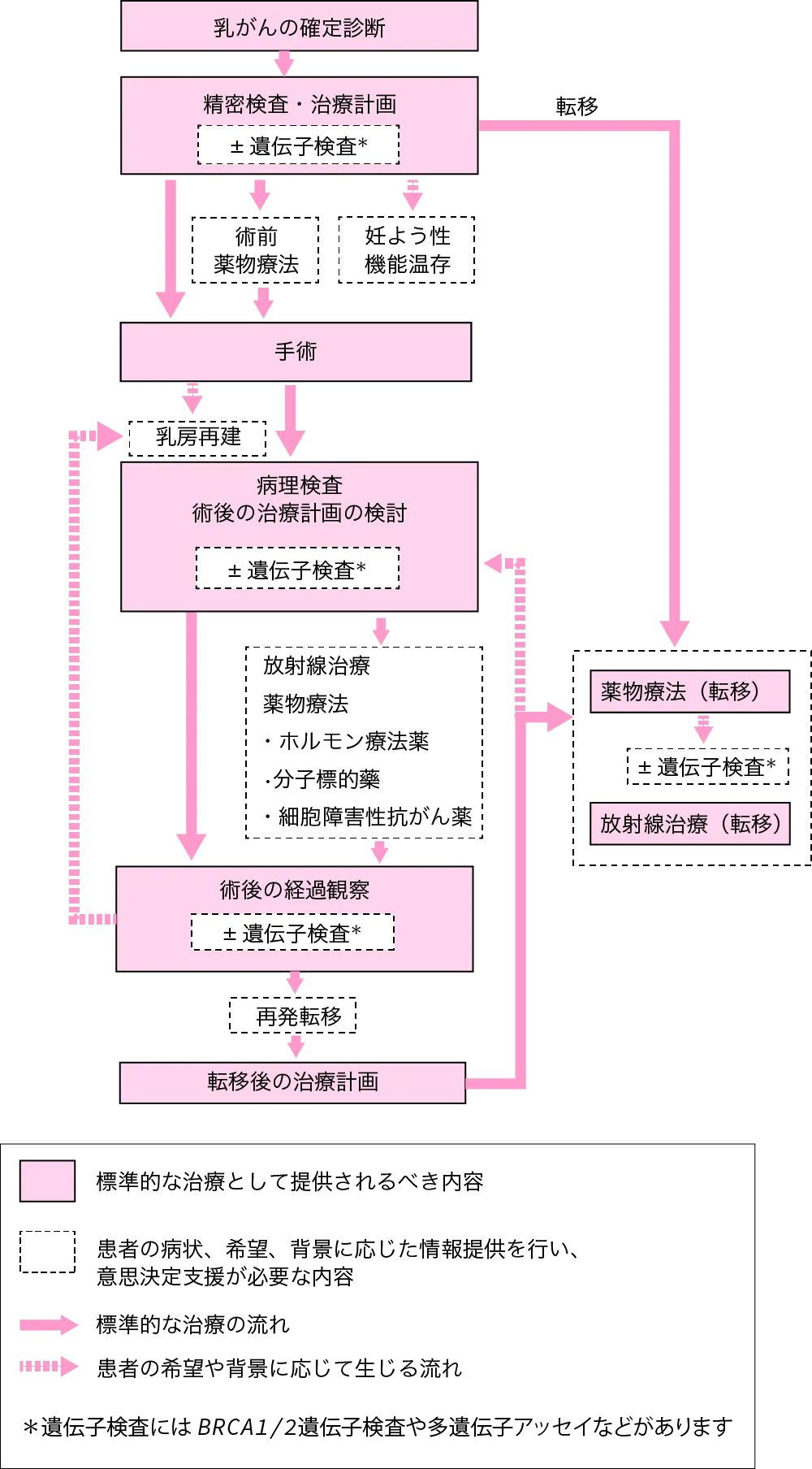

6.乳がんの治療

乳がんの基本的な治療方法は手術による切除ですが、手術前後に薬物療法や放射線療法を組みあわせます。手術前に薬物療法を先行することもあります。

ステージ0:手術(+放射線療法)が基本

がん細胞が乳管・小葉の中にとどまる非浸潤がんの場合、がんの広がりによって乳房の部分切除術(乳房温存手術)+放射線療法か、乳房切除術(乳房全摘出)がおこなわれます。非浸潤がんは転移する可能性がないため、薬物療法の必要はありません。ただし病理検査の結果、ホルモン受容体陽性乳がんの場合は、再発防止のためにホルモン療法が勧められることもあります。

ステージ1~3:手術(+放射線療法、薬物療法)が中心

がんの大きさと、マンモグラフィに映し出された石灰化の広がり方によって乳房部分切除術(乳房温存手術)+放射線療法か、乳房切除術(乳房全摘出手術)をおこない、必要に応じて薬物療法(術後補助化学療法)を加えます。特に部分切除の場合は術後の放射線療法は必須です。がんが大きく、部分切除ができない場合や、手術そのものが難しい「局所進行乳がん」(ステージ3B~3C)の場合は、手術前に薬物療法(術前薬物療法/ネオアジュバント療法)をおこない、がんを小さくしてから手術に進みます。

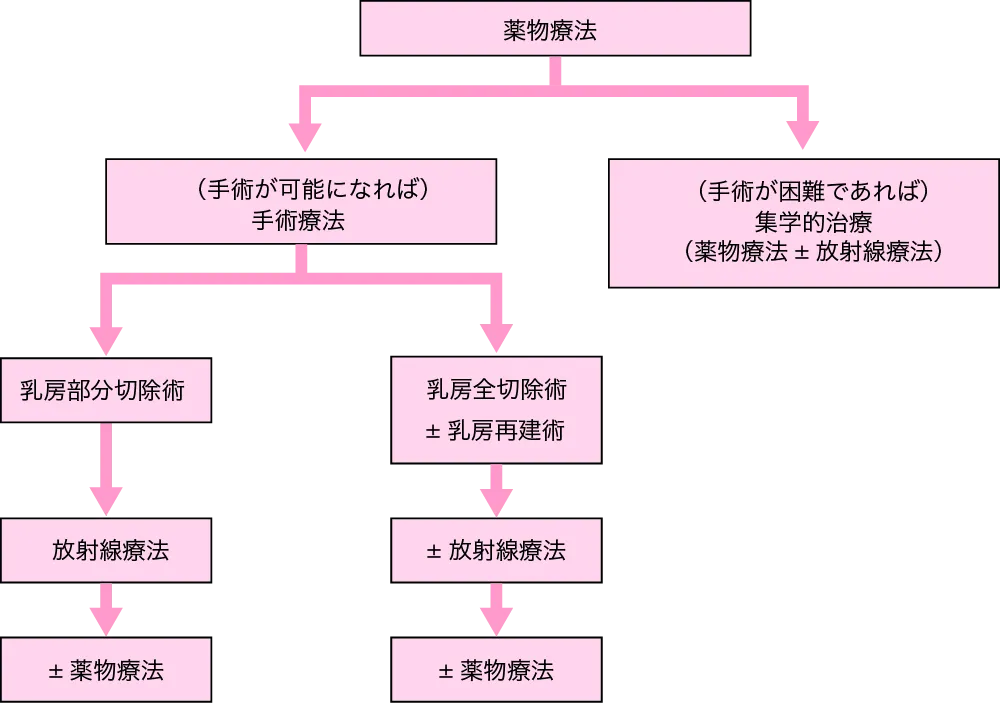

乳がんの進行度と治療方針

乳がんの治療(ステージ1~3Aの場合)

日本乳癌学会編「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版」より作成

乳がんの治療(ステージ3B~3C:局所進行乳がんの場合)

日本乳癌学会編「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版」より作成

ステージ4:薬物療法が基本

離れた臓器にがんが転移しているステージ4では、全身に潜んでいるがん細胞に対し効果を及ぼす薬物治療が検討されます。肺や肝臓にがん病巣が新しくできた場合は、診断のために手術で切除したり、生検をおこなったりすることもあります。

【乳房再建とは】

手術で全切除した乳房の代わりに自家組織(腹部や背中の組織など自分のからだの一部)や人工乳房(インプラント)で再建する方法で、どちらも保険が適用されます(インプラントはステージ2以下の方のみ)。しかし、乳房再建のできる施設は認定を受けた一部の医療機関に限られます。乳房全切除の手術中に同時におこなう「一次再建」と、手術を終えて期間をあけておこなう「二次再建」とがあり、乳腺外科医と形成外科医が連携しておこないます。

乳房再建によって再発が増えたり,再発を見つけにくくしたりすることはありません。ただし、放射線治療を受けた後の再建では合併症のリスクがやや高くなることがあり、インプラントの場合は将来的に入れ替え手術が必要になることもあります。

7.乳がんの再発

10年後、20年後の再発も

乳がんの再発は、手術を受けた側の乳房やその周囲の皮膚、リンパ節の範囲で再発する「局所再発」と、骨や肝臓など、乳房から離れた臓器への遠隔転移を伴う「遠隔再発」とがあります。乳がんが転移しやすいのは主に骨、肺、肝臓、脳です。

手術後2,3年~5年前後が多く、一方で10年後や20年後に再発することもあります。*2

年1回、マンモグラフィを

再発を見逃さないために、初期治療後最初の3年間は3〜6カ月ごと、4〜5年目は6〜12カ月ごと、5年目以降は年1回の頻度で医師の診察を受けること、乳房部分切除をおこなった場合は、手術した乳房や反対側の乳房に対して、年に1回程度マンモグラフィを受けることが推奨されています。*3

手術後の「術後補助療法」は再発予防に重要

再発の早期発見以上に大切なのは、手術でがんを切除したあと、がんの性質やリンパ節転移の状態によって、再発予防に効果がある「術後補助療法」をおこなうことです。

【再発予防のための術後補助療法】

薬物療法:再発予防効果が認められている抗がん剤(化学療法)、ホルモン療法、分子標的薬などで全身に散らばった可能性のある微小ながん細胞を根絶する

放射線療法:乳房を部分切除したあと、胸壁やリンパ節に残った微小ながん細胞を根絶する

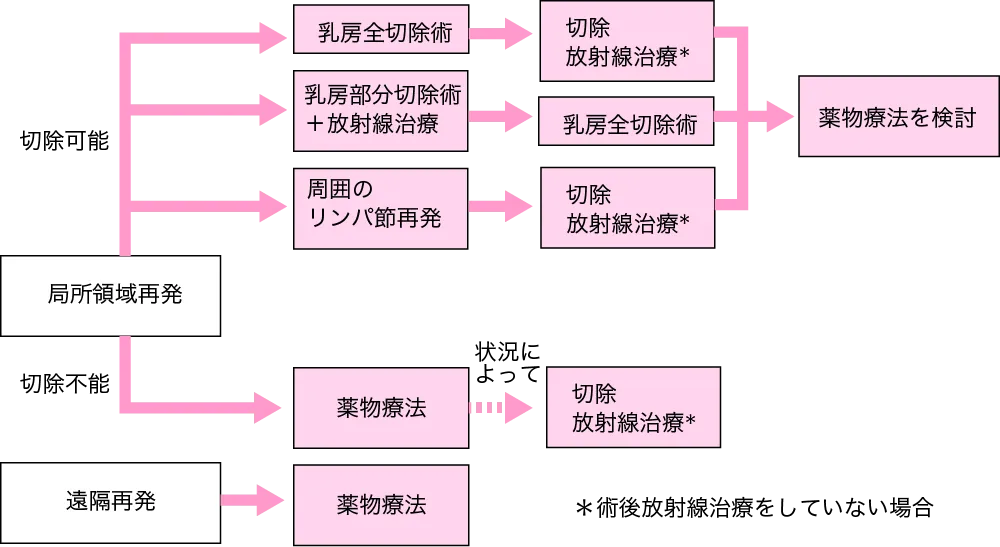

【再発乳がんに対する治療法】

局所再発の場合は、治癒をめざして手術や放射線療法がおこなわれます。ただし、既に同じ場所に放射線照射を受けている場合、放射線療法を受けることはできず薬物療法が選択されます。

遠隔再発の場合は、薬物療法が基本です。がんの進行を抑え、症状をやわらげて、がんと共存しながらいつもの生活ができることを目指します。

また、近年、がん病巣の個数が少ない場合は、手術や放射線療法などによって根治できる可能性があることもわかってきました。

乳がんの再発治療

日本乳癌学会編「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版」より作成

8.乳がんの緩和医療・緩和ケア

緩和医療・ケアはがんの痛みや不快な症状への対応をはじめ、がんを患ったことに伴う心と身体のつらさをやわらげるためにおこなわれる医療です。診断されたときから利用することができます。

乳がんで生じる痛みについては、まずは主治医に伝えましょう。医療用麻薬を適切に使うことでがんの痛みの80~90%は改善できる*2といわれており、QOLの向上や体力の維持にも役立ちます。

また、不安な気持ちにかられたり、気分が落ち込んだりしたら、看護師や臨床心理士が話を聞き、カウンセリングをおこないます。病院内に設置されている「がん相談支援センター」や当協会の「がん相談ホットライン」もご利用いただけます。

関連情報

9.乳がんの発生要因と予防

肥満、喫煙、飲酒はリスクを上げます

国立がん研究センターの調査によれば、乳がんのリスクを上げる要因として肥満(BMI30以上)と飲酒、喫煙が挙げられています。肥満と飲酒については、閉経後の女性の場合乳がんの発症リスクの増加はともに「確実」とされています(閉経前の女性でもリスク増加の可能性があります)。また、糖尿病も乳がん発症リスクが高いことが「ほぼ確実」です。

大豆食品・イソフラボンや乳製品はリスクを下げる可能性があります

大豆食品やイソフラボンについては、一般の食品として摂取した場合にはリスクを下げる可能性がありますが、サプリメントを摂ってもリスクが下がることは証明されていません。

乳製品は乳がんのリスクを下げる可能性はあるものの、種類や量についてはまだわかっていません。

運動習慣も大切です

閉経後の女性では定期的な運動によって乳がんのリスクが低くなることが「ほぼ確実」です。閉経前の女性では、負荷の高い運動に予防効果がある可能性があります。

10.乳がんの統計

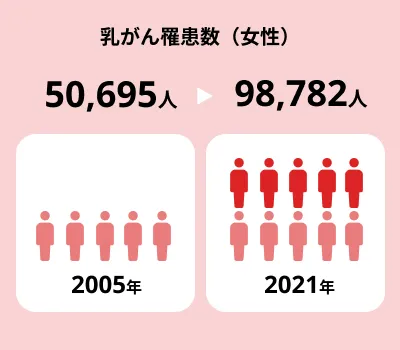

乳がんの罹患数(新たに乳がんになった人の数)

日本人女性の乳がんの罹患数は増加しています。

乳がんは女性が患うがんの中で最も多いがんです。2021年のデータでは、生涯に乳がんを患う女性は9人に1人と推定されています。

出典:

国立がん研究センター がん情報サービス「最新がん統計」open_in_new

厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告 2021」open_in_new

乳がんの死亡数

日本人女性の乳がんの死亡率は減少していません。

最新の2023年のデータでは、女性全体の部位別がん死亡数では4位になりますが、年代別に見ると30歳から64歳まででは1位になります。

出典:

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(厚生労働省人口動態統計)open_in_new

厚生労働省「2023年人口動態統計(確定数)」 open_in_new

乳がんの5年生存率

その他のがんに関する統計

【監修】植松 孝悦 先生

静岡県立静岡がんセンター 乳腺画像診断科 兼 生理検査科部長

出典

*1 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」

*2 日本乳癌学会編「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版」

*3 国立がん研究センターがん情報サービス「乳がん 療養」

参考資料

国立がん研究センターがん情報サービス「乳がん」open_in_new

日本乳癌学会編「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版」open_in_new

最終更新日:2025年10月1日