日本では、大腸がん検診として、便潜血検査が自治体の対策型検診でおこなわれています。便潜血検査は採取した便に血液が混じっていないかどうかを分析するもので、採取する時間や食事の制限もなくとても簡単な検査です。

国立がん研究センターによれば、大腸がんによる死亡率を70%低下させるという研究結果もあり*3、科学的根拠のある検診です。

この検査で「陽性」と診断されたら、大腸がんが疑われますので、自己判断で様子見などせず早めに診断のための検査(2)を受けましょう。

大腸がんの基礎知識〜症状と治療〜

大腸がんは大腸(結腸・直腸)にできる悪性腫瘍(がん)です。日本では罹患数が最も多いがんであり、1年間で新たに大腸がんと診断される患者は約15万人*1に上ります。早期のうちに適切な治療を受ければ多くの場合完治が見込めます。あまり自覚症状がない早期の大腸がんを見つけるために、40歳以上になったらぜひ大腸がん検診を受けましょう。

目次

1.大腸がんとは

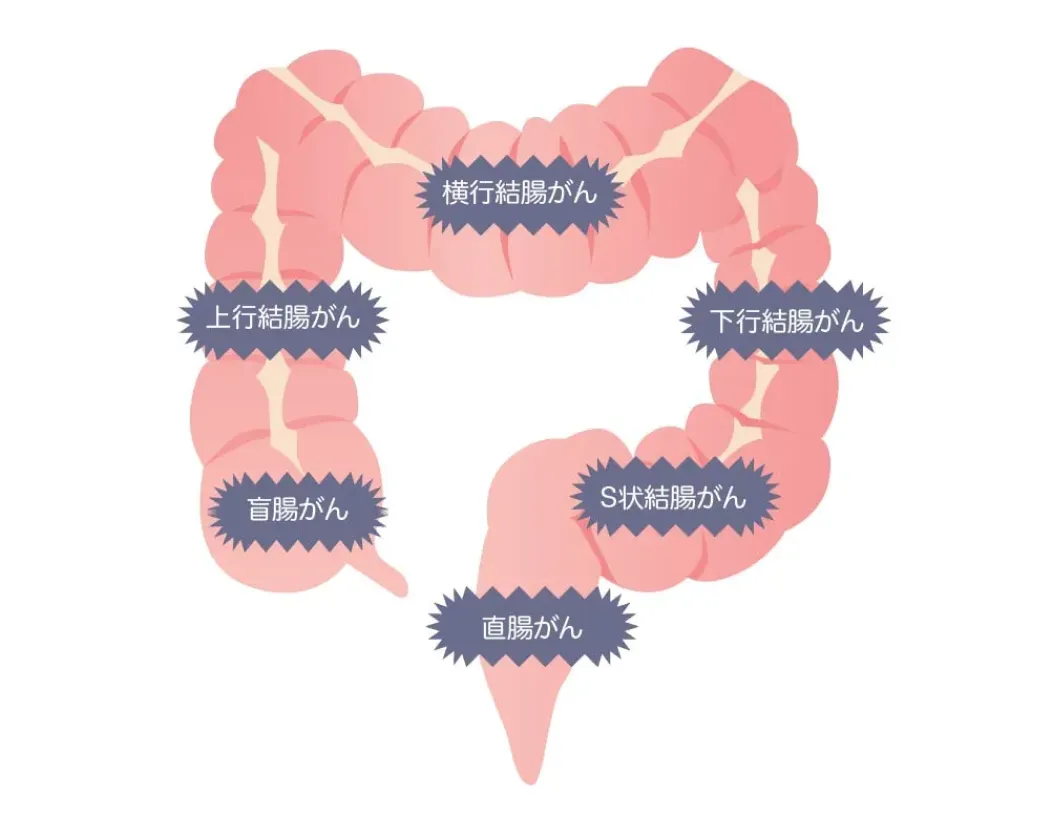

大腸表面の粘膜にできたがんを「大腸がん」と言います。大腸は2mにも及ぶ長い臓器で、大きくは結腸と直腸に分けられます。がんのできた部位によって「結腸がん」「直腸がん」のように呼ばれますが、大腸がんとしての治療方法は大きくは変わりません。日本人にはS状結腸と直腸にがんができやすいと言われています。

大腸がんの部位と病名

大腸がんはそれぞれの部位の名前で呼ばれます。

盲腸がん・上行結腸がん・横行結腸がん・下行結腸がん・S状結腸がん・直腸がん

大腸癌研究会編「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版」をもとに作成

2.大腸がんができるしくみ

多くは良性腫瘍(腺腫)の悪性化

大腸の内側の粘膜に生じるイボ状のできものである「ポリープ」は、ほとんどが良性です。しかし一部に悪性腫瘍(がん)、あるいは悪性化する可能性のある良性の腫瘍である「腺腫」が含まれます。大腸がんで最も多いのは腺腫が時間をかけゆっくりと大きくなり、悪性化してがんになるパターンです。

実際に悪性化するのはほんの一部ですが、できればすべての腺腫(少なくとも直径6mm以上は必ず)を切除することが望ましく、保険診療での内視鏡治療による切除が認められています。

この他にポリープの状態を経ずに、粘膜から直接がんが発生することもあると言われています。

大腸がん検診でおこなわれる「便潜血検査」は、便に付着した微量の血液を検出することによって、がんや大きなポリープを見つける検査です。

便潜血検査が陽性となった人の3~5%で大腸がんが発見されます。陽性になった場合は、がんや腺腫がないかどうかを確認するために大腸内視鏡検査を受けるようにしましょう。

大腸がんができる背景

大腸がんの約70%は、加齢や生活習慣、環境などの影響による遺伝子の異常によって起こると考えられています。たとえば発がんを促進する「がん遺伝子」や、本来発がんを抑制する働きをもつ「がん抑制遺伝子」の異常(変異)があります。この遺伝子異常は生まれつきのものではなく、誰にでも起こりうる変化です。

遺伝性大腸がん

全体の約5%程度ですが、生まれながらにして持っている特定の遺伝子異常により起こるがんがあり「遺伝性大腸がん」と呼ばれます。原因となる遺伝子によって病名が異なり、「リンチ症候群」「家族性大腸腺腫症(FAP)」などがあります。これらの病気の診断は、家族歴や内視鏡検査の情報に加え、最終的には遺伝子検査で確定します。

また、原因となる遺伝子はわかっていませんが、血縁者に多くの大腸がん患者がいて、何らかの遺伝的な要因が考えられる場合が20〜30%程度あり、「家族集積性大腸がん」と呼ばれています。

遺伝性のがんについて心配がある方は、遺伝性がんの相談体制のある医療機関にご相談ください。

3.大腸がんの症状

早期はほとんど自覚症状がありません

大腸がんを早期に発見するために、40歳になったら定期的な大腸がん検診を受けましょう。大腸がん検診は便を採取して提出する便潜血検査です。とても簡単で体への負担もありません。

「要精密検査」と言われたときは、すみやかに大腸内視鏡検査を受けることが大切です。

進行すると血便などの症状があらわれます

進行した大腸がんの代表的な症状は、便に血が混じる(血便・下血)、便の表面に血液がつくなどです。がんの部位によっても症状は異なります。さらに進行すれば腹痛や腸閉塞などが起こることもあります。

部位別にみる大腸がんの症状

| 大腸がんの部位 | 主な症状 |

|---|---|

| 盲腸がん・上行結腸がん・横行結腸がん | 貧血、腫瘤(しこり) |

| 下行結腸がん・S状結腸がん・直腸がん | 下血、血便、便秘・下痢、便が細くなる |

大腸癌研究会編「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版」より作成

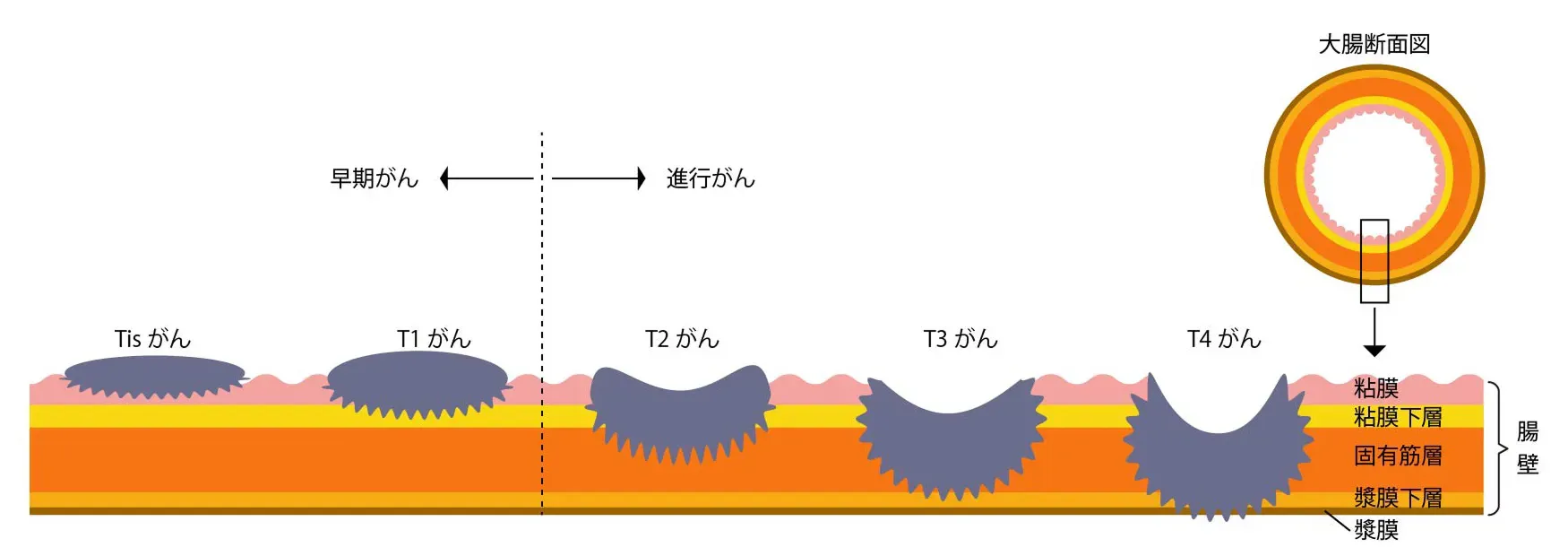

4.大腸がんのステージ(進行度)

ステージ(病期)

がんの進行度を示す「ステージ(病期)」は「深達度(がんが大腸の壁に入り込んだ深さ)」やリンパ節転移の程度で決まります。早期ほど治りやすく、ステージ1の大腸がんの5年生存率は約92%、ステージ2では86%*2と高い確率で完治が望めます。

【大腸がんのステージ分類】

ステージ0:がんが粘膜の中にとどまっている

ステージ1:がんが大腸の壁でとどまっている

ステージ2:がんが大腸の壁の外まで広がっている

ステージ3:がんがリンパ節に転移している

ステージ4:がんが血管を通じて他の臓器(肝臓や肺)へ転移、遠隔リンパ節(病巣から遠く離れたリンパ節)へ転移、または腹膜に散らばっている(腹膜播種)

【大腸がんの深達度による分類】

Tisがん:粘膜内がん

T1がん:粘膜下層に広がっているがん

T2がん:粘膜を超え、固有筋層に広がっているがん

T3がん:漿膜下層にまで広がっているがん

T4がん:漿膜を破って広がっているがん

大腸癌研究会編「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版」をもとに作成

5.大腸がんの検査(検診・精密検査・治療)

(1) 大腸がんを見つけるための検査(大腸がん検診)

関連情報

大腸がん検診について

大腸がん検診の流れ・申し込み方法

大腸がん検診についてのよくある質問

(2) 大腸がんかどうかを診断するための精密検査

大腸がんが疑われる場合に、がんや腺腫かどうかを確定するためにおこなう検査です。検査方法には以下のようなものがあり、状況に応じて選択されます。

これらの検査でがんではないとわかっても、引き続き定期的な大腸がん検診(1)を受けるようにしましょう。

■大腸内視鏡検査:肛門から内視鏡を挿入し、大腸を内側から直接観察します。腺腫や早期のがんがあれば切除して組織を採取します。便潜血検査で陽性となった場合、第一選択の検査となります。

■注腸X線検査(レントゲン検査):肛門からバリウムと空気を注入し、X線でがんの病変を確認して、位置や大きさなどを調べます。

■大腸CT(コンピューター断層撮影)検査:肛門からガスを注入した状態でCT検査を行い、大腸の病変を検出します。

(3)大腸がんと診断された後、治療方針を決めるための検査

■胸部腹部CT検査:X線で体の断面を撮影し、がんと周囲の臓器との位置関係や転移の有無などを調べます。

■腹部超音波検査:腹部に超音波(エコー)を当て、がんと周囲の臓器との位置関係や転移の有無などを調べます。

■MRI(Magnetic Resonance Imaging、磁気共鳴画像法):より詳細な検査が必要な状況であれば、強力な磁石と電波を使って、がんと周囲の臓器との位置関係や転移の状況を調べます。

必要に応じてこの他の検査が加わることもあります。

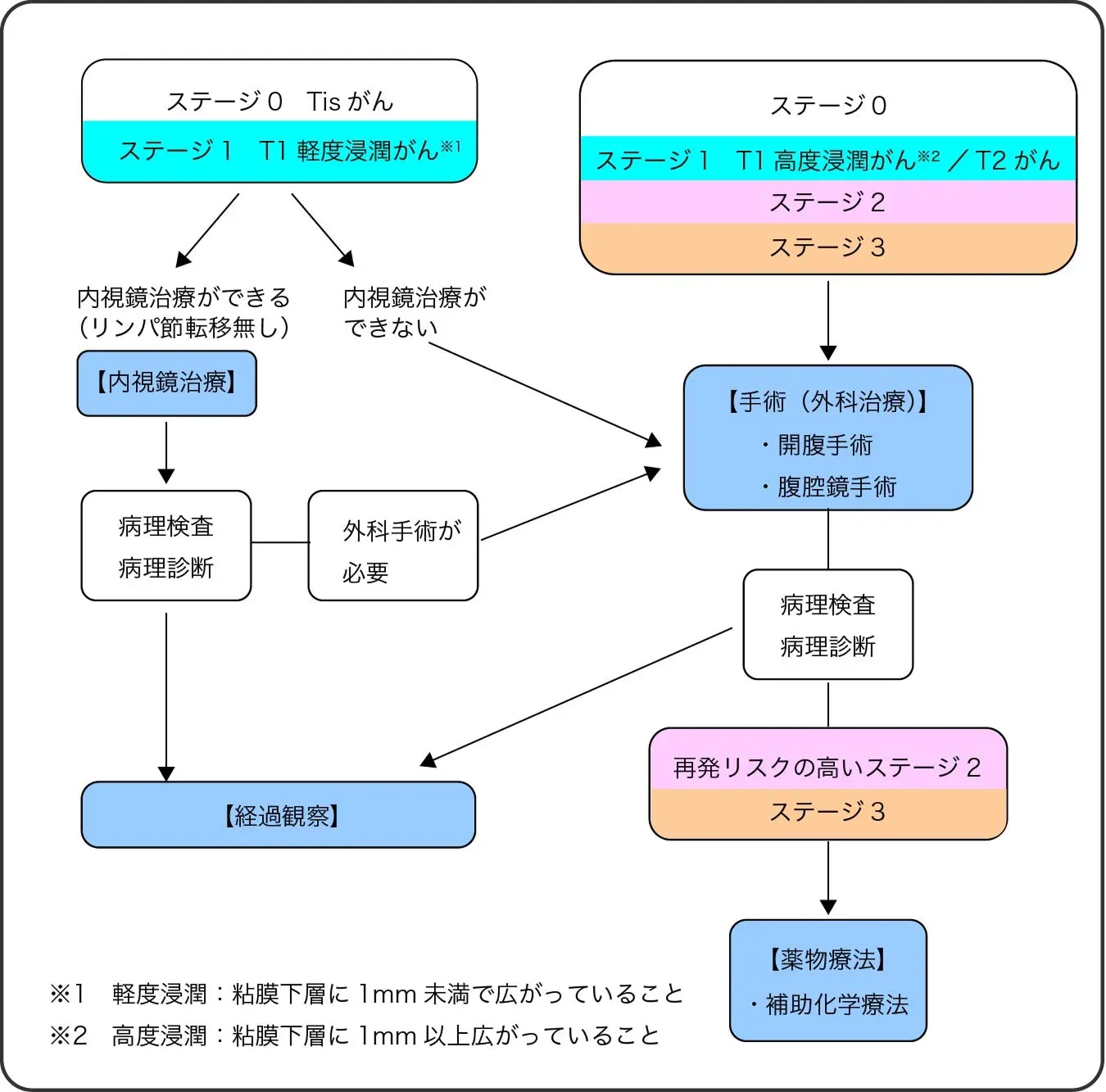

6.大腸がんの治療

大腸がんの基本は内視鏡治療と手術によるがんの切除です。進行度によっては薬物療法や放射線治療も選択されます。

ステージ0~2:内視鏡治療と手術が中心

がんが大腸の粘膜と粘膜下層にとどまる「早期がん」であって、リンパ節転移の可能性が低いと判断された場合には、負担の少ない内視鏡治療が行なわれます。がんが大腸の壁により深く広がっている場合やリンパ節に転移している場合は開腹手術や腹腔鏡下手術が標準治療です。

現在では、手術療法のひとつとして、ロボット支援(ロボット制御)による腹腔鏡下手術も保険適用となりました。

ステージ3:手術+薬物療法が中心

術後の病理検査で、切除されたリンパ節からがん細胞が見つかった場合はステージ3と診断され、再発予防のため薬物療法(術後補助化学療法)が勧められます。

ステージ4:がんの治療+症状をやわらげる治療

大腸から離れた臓器(肝臓、肺、腹膜など)にがんが転移している場合(ステージ4)は、転移したがんの位置や症状などをふまえて、手術のほか薬物療法、放射線治療などから治療が提案されます。患者さんのからだの状態によっては、がんに対する積極的な治療よりも、つらい症状をやわらげる治療が優先されます。

出血や腸閉塞などの症状がある場合は、手術で人工肛門を造設することもあります。

【人工肛門(ストーマ)とは】

人工的に造られた便の出口のことで、特別な器具があるわけではなく、自分の腸の一部をお腹の壁に出して便が出るようにしたものです。肛門近くにできた直腸がんなどで、肛門括約筋という筋肉を手術で切除しなければならない場合に、術後の後遺症によって起こる便失禁を防ぐための手段です。 一時的な人工肛門と、永久人工肛門とがあります。

大腸がんの進行度と治療方針

大腸癌研究会編「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版」をもとに作成

7.大腸がんの再発

5年目までは定期検査を受けましょう

大腸がんの術後再発の95%は5年以内に見つかります。術後5年目までは3~6カ月に1度の定期検査を受けることをお勧めします。

ただし、リンパ節転移のないステージ0の大腸がんの場合は、術後の定期検査の必要はほとんどありません。

再発する割合

進行度が高くなるにつれて再発のリスクは高くなります。

ステージ1では約5%(結腸がん3%、直腸がん7.2%)、ステージ2では約14%、ステージ3では約29%の方に再発がみられます。5年目を過ぎてからの再発率は、いずれのステージでも1%以下とごくまれです。*4

8.大腸がんの緩和医療・緩和ケア

緩和医療・ケアはがんの痛みや不快な症状への対応をはじめ、がんを患ったことに伴う心と身体のつらさをやわらげるためにおこなわれる医療です。診断されたときから利用することができます。

大腸がんで生じる痛みについては、まずは主治医に伝えましょう。医療用麻薬を使うほか、腸閉塞や尿管のトラブルが起こった場合には、手術や放射線治療が緩和としておこなわれることもあります。状況に応じて、緩和医療の専門スタッフに対応してもらえます。

また、心配事や悩みがあれば、病院内に設置されている「がん相談支援センター」で相談してみましょう。当協会の「がん相談ホットライン」もご利用いただけます。

関連情報

9.大腸がんの発生要因と予防

喫煙、飲酒はリスクを上げます。

国立がん研究センターの調査によれば、大腸がんのリスクを上げることが「確実」なのは喫煙と飲酒です。1日あたり20本以上喫煙すると、大腸がんのリスクは吸わない人に比べて男性で約20%、女性で約40%増加することがわかっています。

アルコールについても飲酒量に応じて大腸がんのリスクが上昇します。

その他、日本人では肥満もリスクを上げることがほぼ確実とされており、適度な運動を取り入れることは大腸がん、特に結腸がんのリスクを下げます。

食生活では牛肉などの赤肉やハム、ソーセージなどの加工肉の食べ過ぎが、大腸がんのリスクを上昇させる可能性があると報告されていますが、確実な予防法とはいえません。*5

大腸がんを予防するには、これらのリスク要因をできるだけ避け、バランスのよい食事、適度な運動が大切です。

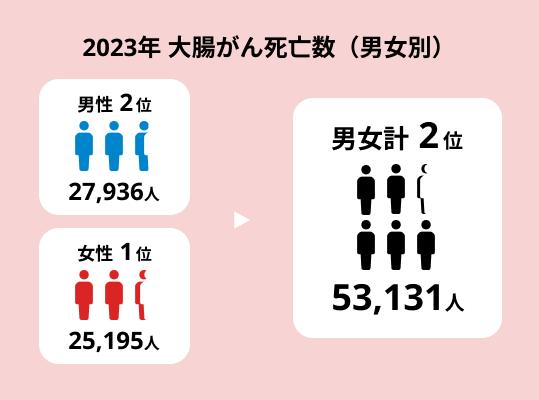

10.大腸がんの統計(罹患数と死亡者数)

大腸がんの罹患数(新たに大腸がんになった人の数)

最新の2021年のデータでは、大腸がんになった人は、男性は8万6271人で2位、女性は6万8314人で2位です。総数では1位になります。

※上皮内がんを除く

※総数は男女および性別不詳の合計

出典:厚生労働省「全国がん登録 罹患数・率 報告 2021」open_in_new

大腸がんの死亡数

部位別死亡数を最新の2023年のデータで見ると男性では2万7936人で2位、女性は2万5195人で1位、男女計では5万3131人が亡くなっています。

出典:厚生労働省「2023年人口動態統計(確定数)」open_in_new

大腸がんの5年生存率

大腸がん検診の意義と目的(大腸がんの臨床病期別5年相対生存率)

その他のがんに関する統計

がんの部位別統計(死亡数、罹患数、罹患割合)

がんの動向(日本人の死因、粗死亡率の推移)

【監修】小林 望 先生

国立がん研究センター中央病院 検診センター長

出典

*1 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)2020年

*2 国立がん研究センターがん情報サービス「院内がん登録生存率集計」

*3 国立がん研究センターがん対策研究所「多目的コホート研究(JPHC研究)」

*4 大腸癌研究会「大腸癌治療ガイドライン(医師用)2024年版」金原出版

*5 国立がん研究センターがん対策研究所「大腸がんファクトシート2024」

参考資料

国立がん研究センターがん情報サービス「大腸がん」open_in_new

国立がん研究センターがん対策研究所「大腸がんファクトシート2024」open_in_new

大腸癌研究会「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン2022年版」(金原出版)open_in_new

大腸癌研究会「大腸癌治療ガイドライン(医師用)2024年版」(金原出版)open_in_new

国立がん研究センターがん対策研究所「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン2024年度版」open_in_new

日本消化器病学会「大腸ポリープガイド2023」open_in_new

大腸がんについては、こちらもご覧ください

最終更新日:2025年8月21日