1年に100万人近くの日本人ががんと診断され、38万人の日本人ががんで命をおとしています。

日本では毎年約100万人が新たにがんと診断されており、一生の中で2人に1人はがんになる恐れがあります。また、がんは1981年から日本人の死因の第1位です。近年では毎年38万人以上ががんで亡くなり、全死亡数の約4分の1を占めています。禁煙は罹患リスクを抑え、科学的根拠に基づくがん検診は死亡率を下げることができます。わたしたちは「がんで苦しむ人や悲しむ人を1人でもなくす」ため、大きく3つの活動を行っています。

誰一人取り残さないがん対策の実現へ

国のがん対策の指針である第4期がん対策推進基本計画の全体目標は「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す。」です。当協会はこの目標も念頭に置きながら、さまざまな活動に取り組んでいます。

がん医療の分野では、がん患者・家族を支え、地域全体でがん征圧をめざすチャリティ活動「リレー・フォー・ライフ」の寄付金をもとに、地域のがん医療の充実を図るために国内の若手医師の海外留学を支援しています。がんをめぐる社会課題に対しては、一般社団法人あしなが育英会と協働してがんで親を亡くしたがん遺児の奨学金を支援したり、貧困などによってがん検診を受けたくても受けられない人たちへがん検診デジタル無料クーポンを発行したりしています。また、がん患者・家族を支える人材を育成し、その活動を支援しています。

新たな課題に

対応した対がん活動

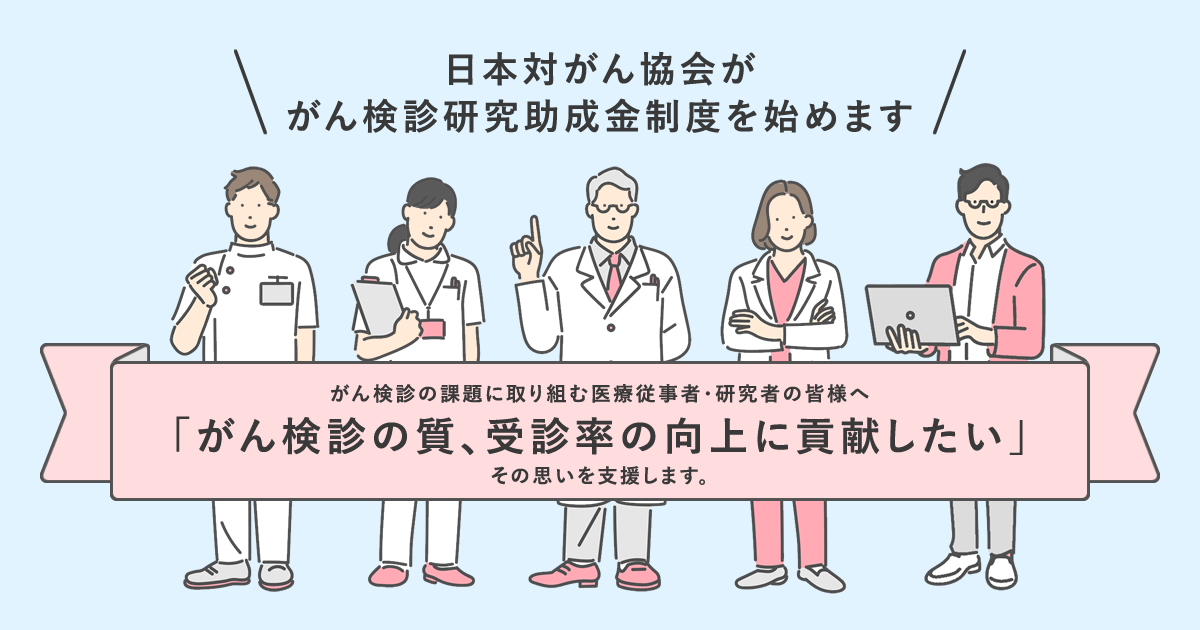

がん対策の原点は早期発見であり、がん検診の進展は不可欠です。がん検診技術の新たな開発を目標にした基礎的な取り組み、がん検診の精度や精度管理の問題の検証、がん検診受診を阻害する社会的な要因の分析など、広い分野を対象に2023年度から助成を始め、これまでに計31人の研究者が受給しました。2025年度は助成総額を拡充しました。

がんアドボケート活動助成

がん患者・家族を支援するためのアドボケート活動に取り組む人材を育成する「がんアドボケートセミナー」を開催。修了者を対象に社会課題解決へ向けた事業を募り、助成金と当協会独自のリソースを活かした伴走支援によって、さまざまな活動の後押しをしています。

ネット活用でセミナー拡充

グループ支部や自治体など関係者の勉強会として開催してきたオンラインセミナーを衣替えし、誰でも視 聴できるオンデマンド動画として当協会サイトで公開します。がん医療に関するガイドラインや施策、基礎的ながんの知識を深める内容などを軸に、幅広い分野でテーマを選択し、視聴者層を広げていきます。

がん予防・

がん検診の推進

がん予防や、早期発見に力を注いでいきます。

がん予防のための禁煙を推進し、早期発見のための検診受診率及び精度管理の向上に取り組んでいます。

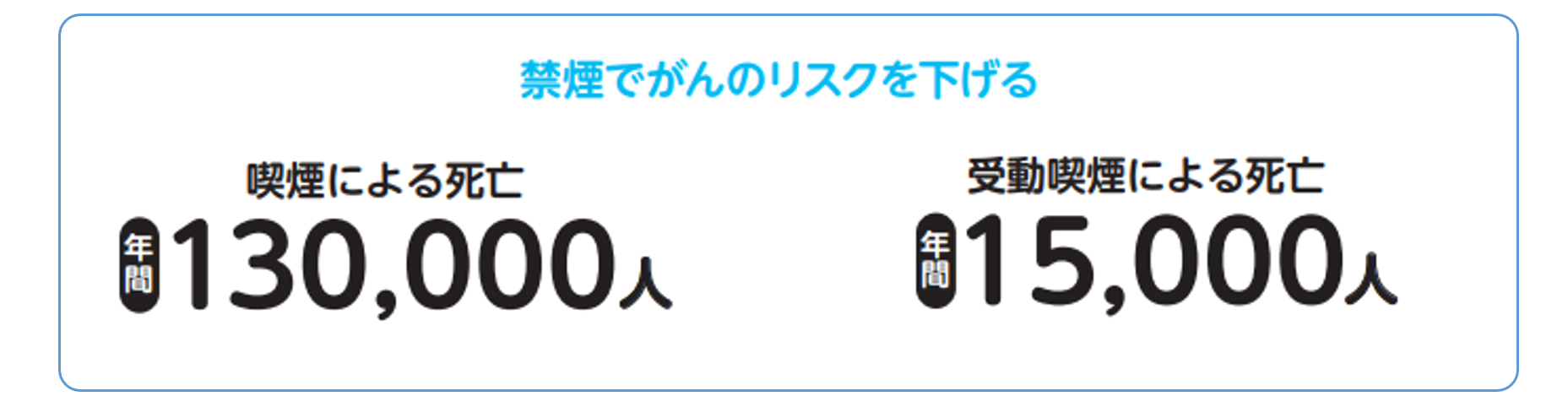

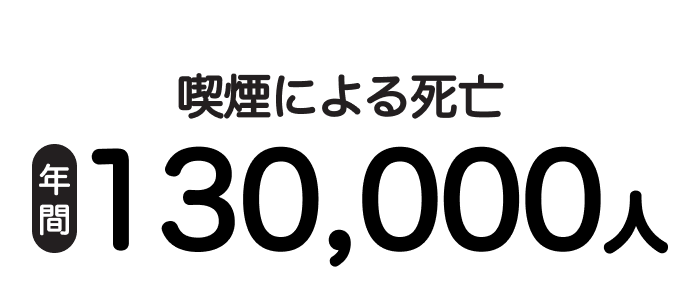

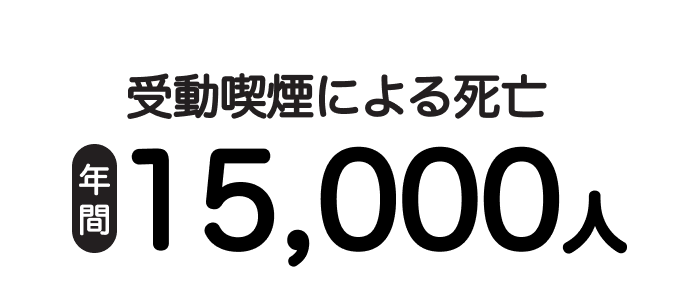

一次予防の啓発

がんのリスクを遠ざけるためには、たばこを吸わないことが最も効果的です。がん予防の中心に掲げるのは「禁煙推進」。当協会は2018年、禁煙の重要性を広く社会に訴える「タバコゼロ宣言」を発表しました。日本のたばこ対策は世界的に見て遅れており、早急な対策が必要です。

さまざまなアクションの推進

がんの正しい知識を身に付けることも重要です。小中高校でのがん教育、働く世代を中心にした大人向けの公開セミナーでヘルスリテラシーの向上を目指します。「世界禁煙デー」での啓発活動や当協会サイトからの情報発信などにより、禁煙やワクチン接種によるがん予防と、がん検診受診による早期発見・適切な治療の大切さを訴えていきます。

企業の禁煙推進を後押し

がん対策など企業の健康施策、経営課題の解決に役立ててもらうための無料オンラインセミナーでは、日本対がん協会や東京都医師会などでつくる禁煙推進企業コンソーシアムの米田哲郎事務局長らを講師に迎え、企業などの先進事例を紹介しました。

HPVワクチンの特設ページを更新

子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)感染を防ぐワクチンや定期接種の情報を発信する特設ページを一新。「HPVワクチンの子宮頸がん予防効果」「公的な費用による無料接種(定期接種)」などで構成し、定期接種の対象者(小学6年~高校1年相当の女性)への情報提供を意識しています。監修した大阪大学大学院講師の上田豊氏の講演「子宮頸がん予防のHPVワクチン接種率アップに向けた課題」も視聴できます。

特設サイト>>

子宮頸がんの予防のために HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン

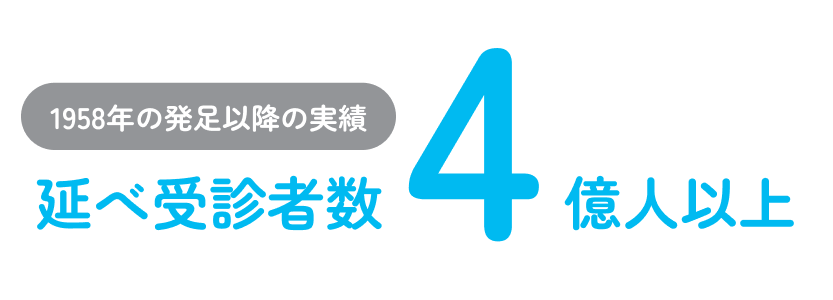

日本対がん協会は、グループとして日本で最大規模のがん検診組織としての責任を果たすべく、科学的根拠に基づく検診の推進を原則としています。検診についての豊富な情報や正確さを基盤に、大学をはじめさまざまな研究機関・団体での新しい手法や普及啓発法の開発支援に取り組んでいます。

日本対がん協会グループのがん検診実施状況など、詳細は「がん検診の推進」ページをご覧ください。

受診率向上や新しい検診手法の開発をめざして

国立がん研究センターや大学などの研究機関と協力し、がん検診の受診率向上や課題の探索、新しい検診手法などの開発に向けた研究助成事業に積極的に取り組んでいます。

・がん検診研究助成

・がん検診デジタル無料クーポンの発行

詳細は「がん検診の推進」ページをご覧ください。

がん患者・

家族の支援

がん患者や家族の方たちに寄り添っていきます。

がんになっても安心して暮らせるように、がんと共生できる社会づくりに取り組んでいます。

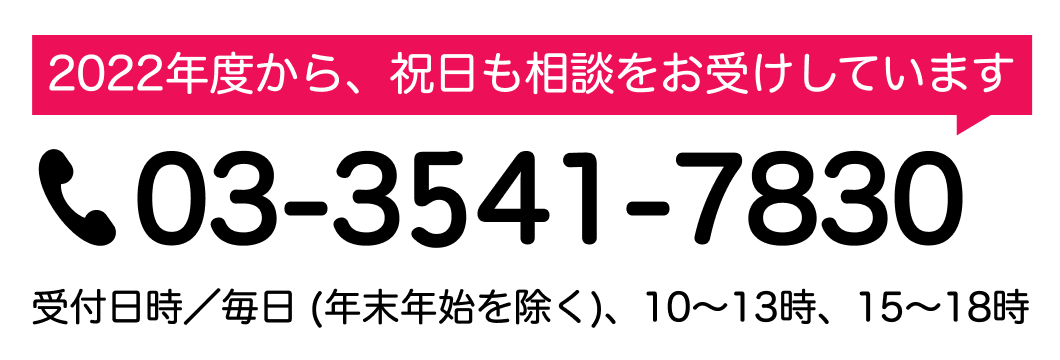

無料がん相談

看護師や社会福祉士など国家資格を有する相談員が、がんに関する不安や悩みに耳を傾け、どうすればよいのかを一緒に考える無料電話相談。

がんになると、治療や副作用のこと、お金や仕事のこと、毎日の暮らしのことなどさまざまな悩みや心配事が出てきます。がんに関する不安や心配がある方なら、がんと診断されている方いない方、どなたでもご利用いただけます。予約は不要。ご相談は匿名でお受けしています。(概ね20分)

詳細はこちらよりご覧ください

がん患者・がん経験者の悩みの一つに就労の問題があります。当協会では、「がんと就労」に特化した電話相談(予約制・1人40分無料)を行なっています。

働きたくても体力的な不安があったり、職場の理解が得られなかったり、職場の制度や環境が整っていないなど、不安や悩みを抱えている方は多くいます。利用できる制度をはじめ、働き方などのご相談をお受けしています。

詳細はこちらよりご覧ください

がん患者やその家族の支援を目的として、地域全体でがんと向き合うチャリティ活動です。日本では当協会がアメリカ対がん協会からライセンスを得て、各地のボランティアによる実行委員会とともに活動しています。

(セルフウォークリレー)

参加者が好きな時に好きな場所で歩いた歩数をスマホアプリに記録、参加費に加え、歩数に応じた金額を協賛企業からマッチング寄付としていただくオンラインチャリティイベントです。リレー・フォー・ライフ(RFL)の在り方もコロナ禍で変わり、リレーイベントに参加したくてもできない方々が全国どこからでもがんサバイバーに想いを寄せ、歩くことで参加できる新たな支援活動となりました。

(マイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞)

地域のがん医療に貢献できる若手医師育成のため、1年間の海外留学研修費用の一部として1人250万円を助成しています。

(プロジェクト未来)

将来のがん医療に役立つと期待されるがんの基礎研究、臨床研究、患者・サバイバー・家族に関する研究に、1件あたり最大300万円(総額3000万円以内)を助成しています。

がん患者やその家族の支援を目的として、地域全体でがんと向き合うチャリティ活動です。日本では当協会がアメリカ対がん協会からライセンスを得て、各地のボランティアによる実行委員会とともに活動しています。

(セルフウォークリレー)

参加者が好きな時に好きな場所で歩いた歩数をスマホアプリに記録、参加費に加え、歩数に応じた金額を協賛企業からマッチング寄付としていただくオンラインチャリティイベントです。リレー・フォー・ライフ(RFL)の在り方もコロナ禍で変わり、リレーイベントに参加したくてもできない方々が全国どこからでもがんサバイバーに想いを寄せ、歩くことで参加できる新たな支援活動となりました。

(マイ・オンコロジー・ドリーム奨励賞)

地域のがん医療に貢献できる若手医師育成のため、1年間の海外留学研修費用の一部として1人250万円を助成しています。

(プロジェクト未来)

将来のがん医療に役立つと期待されるがんの基礎研究、臨床研究、患者・サバイバー・家族に関する研究に、1件あたり最大300万円(総額3000万円以内)を助成しています。

全国700万人のがんサバイバー(一度でもがんと診断されたことのある方)が「希望と共に生きる」ことのできる社会をつくることを使命とする事業です。セミナーや活動助成事業により、日本のがんを取りまく課題の解決に貢献できる担い手や団体の育成に取り組みます。

(がんアドボケートセミナー)

がん患者・家族の皆さんが直面する問題の解決に向けて「何か取り組みたい」と考えている方々を対象に、がんに関する基礎的な知識や問題解決のヒントを学び、行動につなげてもらうための「がんアドボケートセミナー」を毎年開催しています。日本のがんに対する認識を深め、“がんになっても希望と共に生きられる社会” の実現に向けた取り組みについて考える機会になっています。”

(がんアドボケート助成事業)

「がんアドボケートセミナー」を受講し、がん患者・家族支援に必要な一定の知識を習得した修了生の中から事業を募り、助成金を交付しています。資金的な支援とともに、当協会が休眠預金活用事業の資金分配団体として培った伴走支援の知見をもとに、独自の非資金的支援によって事業活動をサポートすることで、「誰一人取り残さない社会」への変革につなげ、課題解決をめざします。

全国700万人のがんサバイバー(一度でもがんと診断されたことのある方)が「希望と共に生きる」ことのできる社会をつくることを使命とする事業です。セミナーや活動助成事業により、日本のがんを取りまく課題の解決に貢献できる担い手や団体の育成に取り組みます。

(がんアドボケートセミナー)

がん患者・家族の皆さんが直面する問題の解決に向けて「何か取り組みたい」と考えている方々を対象に、がんに関する基礎的な知識や問題解決のヒントを学び、行動につなげてもらうための「がんアドボケートセミナー」を毎年開催しています。日本のがんに対する認識を深め、“がんになっても希望と共に生きられる社会” の実現に向けた取り組みについて考える機会になっています。”

(がんアドボケート助成事業)

「がんアドボケートセミナー」を受講し、がん患者・家族支援に必要な一定の知識を習得した修了生の中から事業を募り、助成金を交付しています。資金的な支援とともに、当協会が休眠預金活用事業の資金分配団体として培った伴走支援の知見をもとに、独自の非資金的支援によって事業活動をサポートすることで、「誰一人取り残さない社会」への変革につなげ、課題解決をめざします。

がん患者支援の取り組み

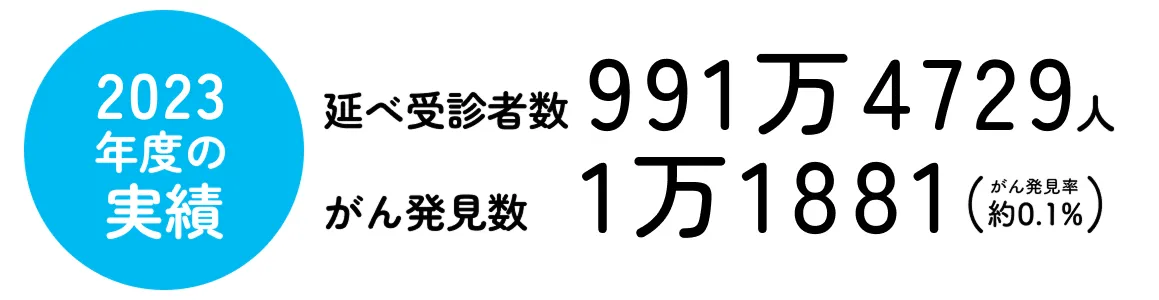

(ジャパン キャンサー サバイバーズ デイ)

2018年から毎年6月第1日曜日に開催し、がんサバイバーや家族のためのサポート・工夫に関する情報を提供しています。

>「ジャパン キャンサー サバイバーズ デイ 2025」のイベントレポート

(大腸がん啓発活動)

大腸がん検診受診の推進と、患者・サバイバー支援のため、毎年、啓発月間の3月に全国の自治体や民間団体と連携して啓発活動を行っています。

(治療と仕事の両立支援)

“がんと就労”の啓発イベント「Working Cancer Survivorʼs Day」をNPO法人日本キャリア開発協会と毎年11月、「勤労感謝の日」にちなんで開催しています。日本では毎年約100万人が新たにがん患者となり、約3分の1は働く世代と言われます。両立支援に取り組む企業や当事者の講演やグループ演習などを通して職場、周囲で何ができるのかを学びます。

がん遺児への奨学金支援

がんで親を亡くしたがん遺児の進学などに役立ててもらおうと、2023年度から一般財団法人あしなが育英会と協働して、がん遺児への奨学金支援に取り組んでいます。当協会は中期計画(2023~28年度)の活動指針で「取り残される人への目配りを欠かさず、複数のセクターとの協働で、適切な手法によって課題解決をめざす」を掲げており、毎年1000万円を同育英会へ助成しています。

正しい知識の

普及啓発

正しい情報を広く伝えて、がんへの理解を深めていきます。

情報社会の中で正しい知識を広めるために、普及啓発活動を行っています。

乳がんで命を落とすひとが一人でも減るように、乳がんの早期発見と適切な治療の大切さを伝える国内有数の規模の乳がん啓発活動を行っています。街のピンク・ライトアップやイベント開催により周知を図り、乳がん検診の受診率向上をめざします。患者さんと周りの人たちを支える活動にも取り組みます。

(シンポジウム)

乳がん専門医による最新の治療情報や関心の高いテーマを取り上げるシンポジウムです。収録した動画をピンクリボンフェスティバル公式サイトで公開しています。

(ピンクの日)毎月19日を「ピンクの日」として「ブレスト・アウェアネス」(乳房を意識する生活習慣)を推奨しています。幅広い層に伝えるためSNS投稿や、ピンクリボン活動にまつわるアクションで、年間を通して乳がん啓発活動を進めています。

乳がんで命を落とすひとが一人でも減るように、乳がんの早期発見と適切な治療の大切さを伝える国内有数の規模の乳がん啓発活動を行っています。街のピンク・ライトアップやイベント開催により周知を図り、乳がん検診の受診率向上をめざします。患者さんと周りの人たちを支える活動にも取り組みます。

(シンポジウム)

乳がん専門医による最新の治療情報や関心の高いテーマを取り上げるシンポジウムです。収録した動画をピンクリボンフェスティバル公式サイトで公開しています。

(ピンクの日)

毎月19日を「ピンクの日」として「ブレスト・アウェアネス」(乳房を意識する生活習慣)を推奨しています。幅広い層に伝えるためSNS投稿や、ピンクリボン活動にまつわるアクションで、年間を通して乳がん啓発活動を進めています。

がん征圧月間とさまざまな取り組み

1960年から毎年9月を「がん征圧月間」と定め、がんと、その予防に関する正しい知識の普及、がんを早期に発見するための科学的根拠に基づいたがん検診の実施と受診率向上などを広く呼びかけるため、全国のグループ支部とともに、さまざまな形でがん征圧活動を展開しています。

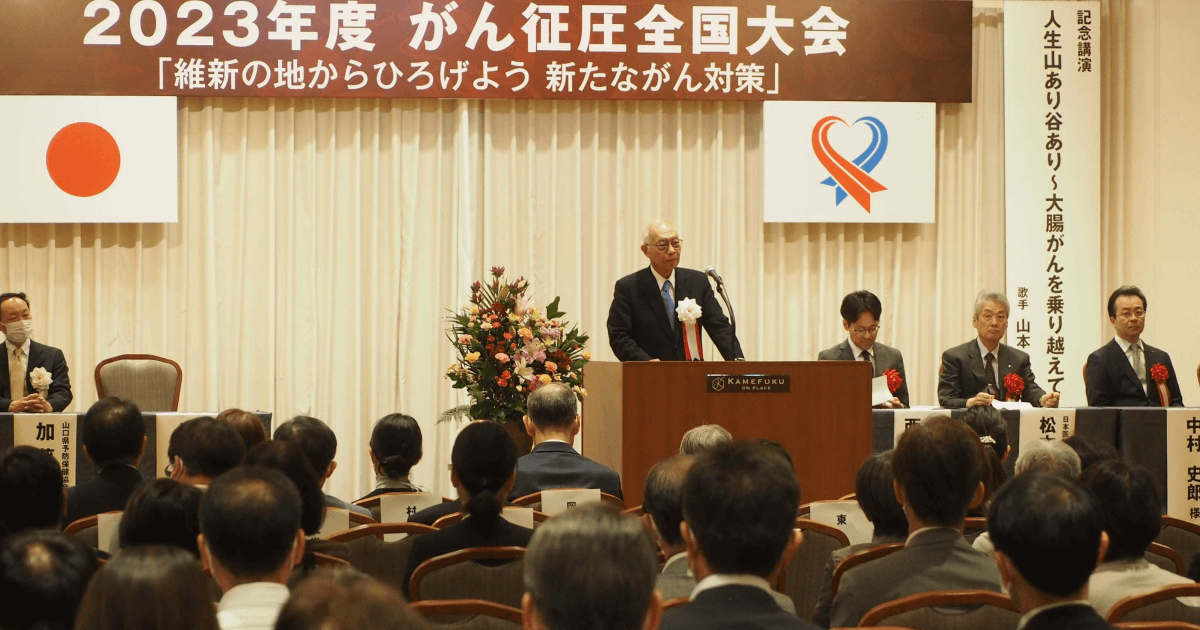

(がん征圧全国大会)

全国のグループ支部や患者・支援者らが集まり、最新情報の共有や意見交換をします。

2025年度は「ひょうごから 未来へつなげる がん対策」テーマに神戸市で開催。全国のグループ支部や行政・医療関係者ら約500人が一堂に会し、科学的根拠に基づくがん検診の推進、がん患者・家族の支援、正しい知識の普及啓発などの対がん活動への思いを新たにしました。

(日本対がん協会賞)

対がん活動への理解と普及を促すことを目的に、1968 年に創設しました。がん予防やがん検診、がんに関する正しい知識の普及などのため、長年にわたり地道な努力を重ねてきた個人・団体が対象です。

(朝日がん大賞)

日本対がん協会賞の特別賞として、朝日新聞社の協力で 2001 年に創設されました。当協会の活動の柱の一つである「がん予防」全般を対象に、がん征圧に向けて優れた実績をあげて社会に貢献し、かつ第一線で活躍する個人・団体に贈られます。将来性のある研究の発掘、医療機器類の研究・開発、患者・サバイバーの活動やケアなども対象となります。

2025年度 朝日がん大賞・日本対がん協会賞 受賞者

(2025年度がん征圧スローガン)

「がん征圧標語」として 1960 年に始まりました。毎年度、全国のグループ支部から作品を募り、当協会が選定しています。当協会をはじめ、グループ支部や自治体、医療機関の刊行物や啓発資材などさまざまな媒体に掲載されることにより、がん検診の普及啓発や受診率の向上に活用されています。

(がん征圧全国大会)

全国のグループ支部や患者・支援者らが集まり、最新情報の共有や意見交換をします。

2025年度は「ひょうごから 未来へつなげる がん対策」テーマに神戸市で開催。全国のグループ支部や行政・医療関係者ら約500人が一堂に会し、科学的根拠に基づくがん検診の推進、がん患者・家族の支援、正しい知識の普及啓発などの対がん活動への思いを新たにしました。

(日本対がん協会賞)

対がん活動への理解と普及を促すことを目的に、1968 年に創設しました。がん予防やがん検診、がんに関する正しい知識の普及などのため、長年にわたり地道な努力を重ねてきた個人・団体が対象です。

(朝日がん大賞)

日本対がん協会賞の特別賞として、朝日新聞社の協力で 2001 年に創設されました。当協会の活動の柱の一つである「がん予防」全般を対象に、がん征圧に向けて優れた実績をあげて社会に貢献し、かつ第一線で活躍する個人・団体に贈られます。将来性のある研究の発掘、医療機器類の研究・開発、患者・サバイバーの活動やケアなども対象となります。

2025年度 朝日がん大賞・日本対がん協会賞 受賞者

(2025年度がん征圧スローガン)

「がん征圧標語」として 1960 年に始まりました。毎年度、全国のグループ支部から作品を募り、当協会が選定しています。当協会をはじめ、グループ支部や自治体、医療機関の刊行物や啓発資材などさまざまな媒体に掲載されることにより、がん検診の普及啓発や受診率の向上に活用されています。

がんリテラシーの向上をめざして

がんと初めて診断される人の約3割は、働く世代が占めています。若い世代では、乳がんや子宮頸がんにより、女性が男性を上回っています。定年延長などで就労が増えている高年齢層は、がんリスクが高まる世代です。がんの正しい知識を身につけて活用する能力(リテラシー)を高め、健康全般に対する意識向上と行動変容につなげることをめざしています。

働く世代のためのがんリテラシー向上プロジェクト

少子高齢化により多くの人が65歳まで、あるいはそれを超えて働く時代。企業にとって、がん対策と従業員のヘルスリテラシー向上は喫緊の経営課題です。このプロジェクトは、企業のがん対策の底上げを図り、働く世代のがんリテラシーを高めることをめざしています。

特設サイト>>

働く世代のためのがんリテラシー向上プロジェクト

(がんリテセミナー アーカイブ動画)

「がんリテセミナー」は専門医や経営者による課題の提起と実践的な対策、健康施策や経営戦略のヒントを提供しています。2024年度は約500社、約600人が受講しました。これまで開催してきたセミナーはアーカイブ動画として公式サイトで視聴することができます。

がん教育の推進とさまざまな取り組み

科学的根拠に基づいて、がんを正しく理解することは大切なことです。がんをむやみに怖がることなく、健康と命の大切さを考えてもらうため、子どもたちのがん教育に取り組んでいます。啓発ツールによって、大人もがんについて知ってもらうことで健康に対する意識の変化へつなげます。

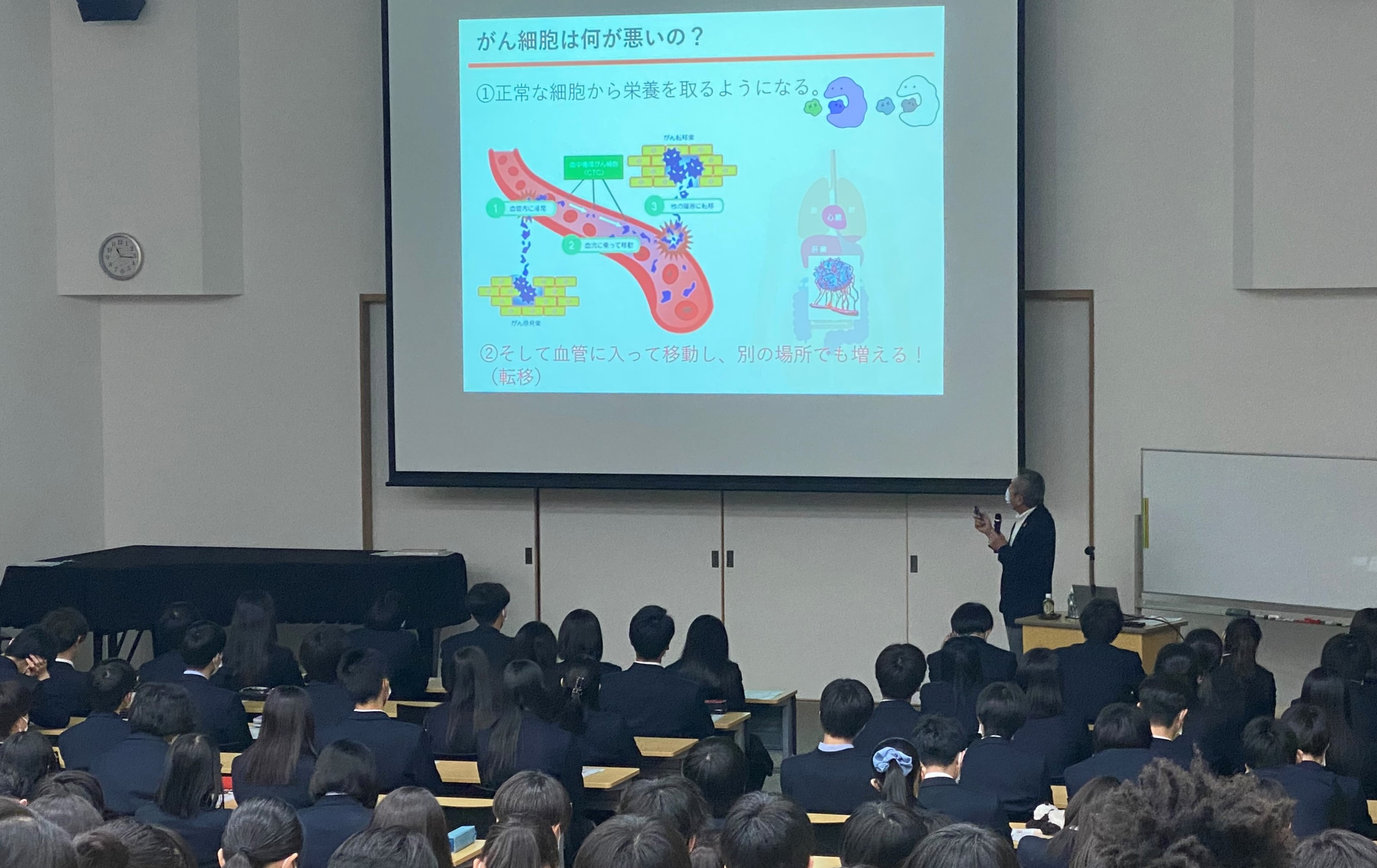

がん教育授業に協力

当協会は国に先駆けて2009年に「がん教育基金」を設け、全国の小中高校で出張授業を開くとともに、がん専門医の監修によるDVDやweb動画、まんがなどの教材を作り、学校などへ提供してきました。

その後、新学習指導要領に「がん教育」が明記され、2021年度からがん教育の授業が始まりました。当協会は現在、希望する学校に対し、がんサバイバーの職員、がん専門医を外部講師として派遣し、学校でのがん教育を応援しています。

機関紙・啓発ツールの制作

全国のグループ支部の協力による調査の結果、がん関連機関の研究・統計、当協会の活動など最新情報を掲載した機関紙『対がん協会報』をはじめ、がん検診や女性のがんを解説するリーフレット、ポスター、冊子などの啓発資材を制作し、全国のグループ支部や自治体、医療機関、企業の健保組合などで活用されています。

がんの基礎知識をまとめたデジタルサイネージ動画や一部の啓発冊子などはダウンロードによる配布もしています。

詳細は、「リーフレット・冊子・ポスター・DVD」ページをご覧ください。

医療従事者向け研修会

がんの早期発見には、検診の精度管理を上げることも大切です。当協会は、NPO法人日本乳がん検診精度管理中央機構、公益財団法人結核予防会との共催で、全国の検診機関で活躍している医療従事者を対象に診療放射線技師研修会や乳房超音波技術講習会などスキルアップの場を提供しています。2024年度はマンモグラフィ撮影技術講習会や、診療放射線技師研修会、保健師・看護師研修会を開催しました。